■コーヒーに携わってきて

制約を設けること。アルバートコーヒーロースターズには人気のケーキが置いてあるわけでも、ゆったりと休むことができる座席があるわけでも、美味しいサンドイッチがあるわけでもありません。これは、マーケティングを考えるなら完全に失敗です。ただ、私たちは制約を設けることでコーヒーに対する精度と力を極限まで高めようと考えました。あえて不自由な状態を作り出すことでコーヒーのことだけに集中するのです。

Set constraints. Albert Coffee Roasters doesn't have popular cakes, comfortable seating, or delicious sandwiches. This is a complete failure when it comes to marketing. However, we thought to raise the precision and power of coffee to the limit by setting restrictions. By intentionally creating an uncomfortable situation, you we focus only on coffee.

■アルバートコーヒーロースターズの由来

アルバートコーヒーロースターズのアルバートはアルバート・アインシュタインのアルバートから。

ミルを高級なものに変えたら美味しくなったような気がする。

ハンドドリップは一番おいしい。

それ、ほんと?美味しくなった部分て実際どの部分?そもそも一番てなに?

お作法的になりがちな日本のコーヒーの世界。

そんな真偽を科学的な視点や数字などを取り入れて理論性を持たせる。

そんな発想が私たちの成り立ちです。

Albert of Albert Coffee Roasters is from Albert Einstein.

I feel like if I changed the mill to a high-end one, it would be tastier.

Hand drip is the most delicious.

Is that true? Which part is actually the delicious part? What is the first thing?

The world of Japanese coffee tends to be polite.

I capture such truth from a scientific point of view and give it a theory.

That kind of thinking is our foundation.

We secure the base by procuring high-quality raw beans such as so-called specialty coffee, and add expression to the roasting method.

■こだわらない、固執しない

ラボの様な設備を持っているロースターさんも居ますが、アルバートコーヒーロースターズは理論物理学の応用。

既知の実験事実やデータを駆使して、焙煎時のプロセスに数学や科学を取り入れ、焙煎の温度上昇速度や到達点、化学反応と味を分類して可視化しています。

私達の考えの一つにこだわらないことがあります。

【こだわる】を広辞苑で索引してみましょう。

一番最初に出てくる言葉は”ささいなことを必要以上に気にすること。”と出てきます。

こだわることは固執した概念を持つこと。

常に常識を疑い、いつも、柔軟に物事に取り組むスタイルをもっています。

独創的な理論を立てて実証作業を繰り返します。

Some roasters have lab-like facilities, but Albert Coffee Roasters is an application of theoretical physics. Making full use of known experimental facts and data, we incorporate mathematics and science into the roasting process, classifying and visualizing the roasting temperature rise rate, target point, chemical reaction and taste. Sometimes we don't stick to one of our ideas. Let's look up [adherence] in dictionary. The very first word that comes out is "to worry about little things more than necessary." To stick is to have a stubborn concept. We always doubts common sense and always has a flexible approach to things. Create an original theory and repeat the demonstration work.

■コーヒーと科学と芸術

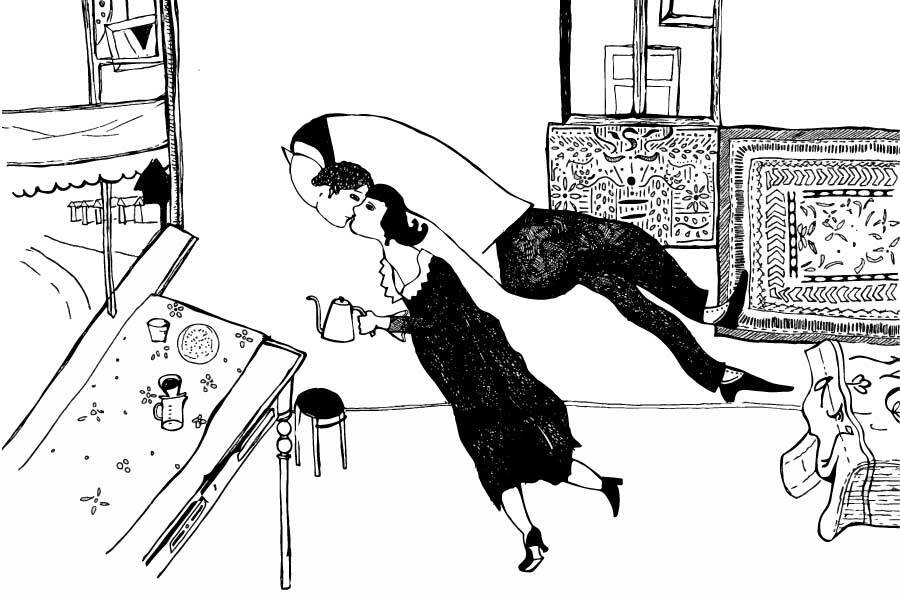

アルバートコーヒーロースターズの二人は芸術への造詣が深く、写真と絵ということで出会いを迎えました。

コーヒーと科学と芸術は、まるで縁も脈絡ないように感じます。

しかし、これを深く理解していることでお客様にも比較的わかりやすくコーヒーの世界をお伝えすることが出来ます。

嗜好品であるコーヒーと好みに左右される絵の性質は似ています。

価値をつける人間はが好みではなく、良し悪しを判別するには教養が必要になります。

ゴッホの絵にはなぜ50億もの値が付くのか。

良い珈琲とはたくさんの人に支持されるから良い珈琲なのか?

自分が好きな物が正なのか?

そんな、説法がアルバートコーヒーロースターズでは繰り返されているのです。

The two of Albert Coffee Roasters have a deep knowledge of art, and met through photography and painting. Coffee, science, and art can seem like they have no connection. However, by understanding this deeply, we can convey the world of coffee to our customers in a relatively easy-to-understand manner. For example, coffee, which is a luxury item, and the nature of paintings that are influenced by taste are similar. Education is required to distinguish good from bad, rather than preference. Why is a Van Gogh painting worth 5 billion? Is good coffee good coffee because it is supported by many people? Is what I like right? Such preaching is repeated at Albert Coffee Roasters.

■ヨーロッパのカフェテリアにて

ロースターの多くはコーヒーの産地を周ります。

特別な素材や自分たち独自の販路を探し求めてのことかもしれません。

しかし、私たちは、そこに価値を見出しませんでした。

商社の営業マンが回る数以上の産地を訪れることが難しいからです。

行って、知った気になることの危険性もあります。

それより、コーヒーの消費国では、どの様に提供をされているのか、どんな文化でどんな食べ物で、コーヒーの最終着地点を見ることに価値を求めました。

数度に分けてバックパックでヨーロッパを13ヶ国以上周ってまいりました。

国の数でいえばさほど多くはないのですが、コーヒーや芸術の目線で現地で生活をすることは中々ロースターとしても貴重な体験でした。

エスプレッソはなぜ、エスプレッソなのか、フランスのカフェ、イギリスのティー文化、日本にいるだけでは見えてこない私達独自の答えを導き出しました。

Many roasters travel around coffee growing regions.

It may be that we are looking for special materials or our own sales channel.

But we didn't see the value in it.

This is because it is difficult to visit more production areas than the sales representatives of a trading company visit.

There is also the danger of going and knowing.

More than that, I sought value in seeing how coffee is served in countries where coffee is consumed, what kind of culture, what kind of food, and where coffee finally arrives.

I have traveled to more than 13 countries in Europe with my backpack on several occasions.

In terms of the number of countries, there aren't that many, but living locally from the perspective of coffee and art was a valuable experience for me as a roaster.

Why espresso is espresso, French cafes, British tea culture, we have derived our own answers that cannot be seen just by being in Japan.

■焙煎所としてのアルバートコーヒーロースターズ

何故、こんな所に建てたんですか?とのご質問を多くいただきます。

アルバートコーヒーロースターズは住宅街の真ん中にポツンと存在します。

東京の電車の中で現在の物件を見つけました。

契約する時にはじめてこちらの物件、こちらの土地を知ることになったのです。

築50年、20年空き家の一軒家でした。

私たちの気にしていたことはコーヒーの味を左右する排煙システムをつかさどる煙突を好きな位置に設置できること。

自然がある場所。

そして、将来的に就労困難な障がい者や母子家庭の方達の雇用を見据えて人通りで売上が左右されない場所であることでした。

その為、アルバートコーヒーロースターズがなぜ此処にあるのか、なぜカフェが併設されていないのかをご理解いただけると思います。

すべては、理論的に進めなくてはいけないのです。

Why was it built here? We will ask you a lot of questions. Albert Coffee Roasters exists in the middle of a residential area. I found the current property on the train in Tokyo. When I signed the contract, I learned about this property and this land for the first time. It was a 50-year-old, 20-year-old empty house. What we were interested in was the ability to place the chimney, which controls the smoke exhaust system that affects the taste of the coffee, in any position. A place with nature. In addition, it was a place where sales would not be affected by traffic, as it would be possible to hire people with disabilities who would have difficulty working in the future and single-mother households. Therefore, you can understand why it looks like the current Albert coffee roaster here and why there is no cafe attached. Everything has to proceed theoretically.

■スペシャルティコーヒーについて

明確な定義はありませんが、おおよそ世界生産量の5%の品質基準をクリアしたコーヒーをスペシャルティコーヒーといいます。

しかし、この言葉は形骸化されてしまい、言葉だけがうまく商用利用されています。

むしろ、〇〇農園やフェアトレードなどの言葉はその本質を見失い単なる言葉巧みにコーヒーの美味しいを彩るツールと化してしまいました。

本当はスペシャルティコーヒーの言葉を使いたくないのが心情ですがとりあえずは人にも、自然にも、経済活動にも優しい良いコーヒーを当たり前のように使っている焙煎所だと心の片隅に置いておいていただければと思います。

Although there is no clear definition, specialty coffee is coffee that meets the quality standards of roughly 5% of the world's production. However, this word has become a dead letter, and only the word is successfully used commercially. Rather, words such as xx farm and fair trade have lost sight of their essence and have become mere words that cleverly color the deliciousness of coffee. Actually, I don't want to use the word "specialty coffee", but for the time being, I put it in a corner of my heart that it is a roasting place that uses good coffee that is friendly to people, nature, and economic activity as a matter of course. I would appreciate it if you could keep it.